日中に大学に通えない勤労学生の学びの場として戦前から開講されていた大学夜間部。夜間部は今の社会でどのような役割を果たし、どんな学生たちが集うのか。国内最大の夜間部である東洋大学第2部・イブニングコースと、理学部としては国内唯一の夜間部である東京理科大学理学部第二部を取材した。【上智大・石脇珠己(キャンパる編集部)】

増える選択肢の中で

東洋大の白山キャンパス(東京都文京区)には、6学部8学科で第2部・イブニングコースが設置され、現在約3000人の学生が在籍している。この数は国内の全私立大学の夜間部に通う学生の29%にもなり、この比率は年々高まっているのだという。

ただ、全国的に見ると大学夜間部は減少傾向にある。文部科学省の学校基本調査によると、夜間部を設置する大学(大学院含む)は2005年度には114大学とピークを記録するが、24年度には58大学となっている。

大学夜間部はなぜ減っているのか。東洋大の矢口悦子学長によると、進学希望者の受け皿となる国内の大学の数が増えたこと、「高等教育の修学支援新制度」により給付型奨学金対象世帯が増え、「経済的な理由で大学進学を諦めなくてはいけない人がとても少なくなった」ことが理由にあるという。

しかし、学費は奨学金でまかなえても、自分や家族の生活費を稼がねばならない人は多い。「大学の数は増えていても、生活費を稼ぎつつ学べる大学は少ない」と矢口学長は言う。また、給付型奨学金の対象世帯が拡大したといえど、金銭的支援が必要なすべての学生をカバーできているわけではない。

夢を諦めないための場

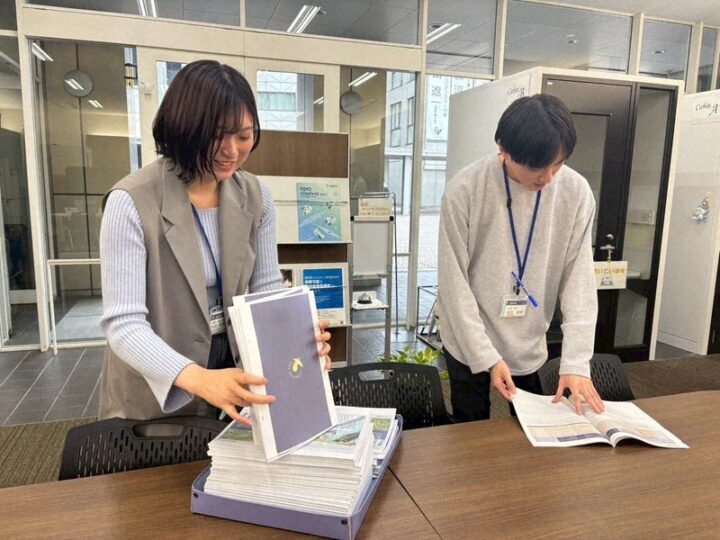

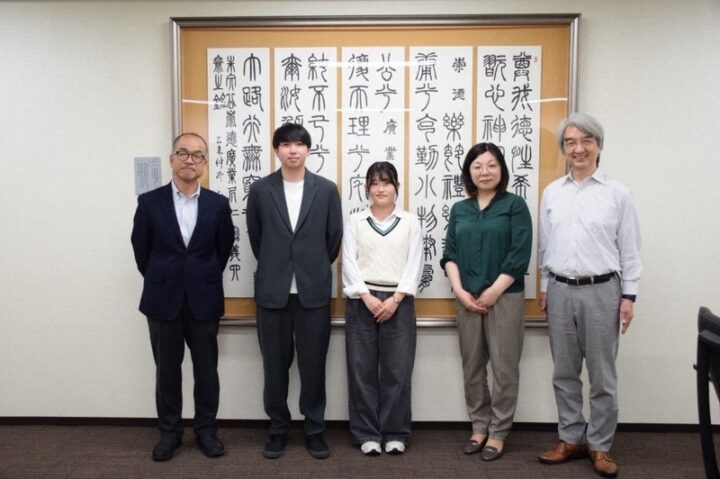

同校の第2部・イブニングコースで学ぶ社会学部社会学科4年の小向希実さん(21)と経営学部経営学科4年の池田有希さん(21)は、同校独自の「独立自活」支援推薦入試で入学した。同コースの学費は昼間部より4割以上安く設定され、学費負担の軽減が図られているが、同入試制度の合格者(各科定員1人)にはさらに、授業料の半分相当額の給付型奨学金が支給される。日中は大学事務局で働き、得た給与を残りの学費と生活費に充てることができる。

2人とも、学費を自分で工面する必要があったが、日本学生支援機構による給付型奨学金を受けられる世帯収入の基準は超えており、貸与型奨学金しか受けられない状況だったことが、この入試制度の利用を決めた一因だったという。

「借りた奨学金を返せなかった場合親に負担が行く。学費をより確実に自力でまかなえる方法として東洋大学に決めた」と池田さんは話す。また小向さんも、同制度では面接で学ぶ意欲が問われるだけで、世帯収入は一切関係ないことがありがたかったという。「給付型奨学金が受けられない、相対的に収入が多い世帯でもつらい状況の人はいっぱいいる」と小向さんは指摘する。

経済的な事情以外で夜間部を志望する学生もいる。さまざまな事情を抱えながらも学ぶ意欲のある人々に学べる機会を保障したい――。そんな理念のもとに東洋大は夜間部を残している。「やりたいことや学びたいと思うことを諦めねばならない社会であってはならない。学びの場を確保するために夜間部が役に立てるのであれば、やめるわけにはいかない」と矢口学長は語った。

「学び直したい」社会人の受け皿に

文系よりも学費が高く、修士や博士への進学率が極めて高い理系学生にとっても、学費の問題は深刻だ。東京理科大の理学部第二部(東京都新宿区)は、昼間部である理学部第一部と比べ、約4割安い学費で学ぶことができる。「修士や博士まで行きたかったので、国立くらい学費が抑えられるところを選んだ」と物理学科4年の平出愛さん(21)は話す。

化学科4年の前田そわかさん(21)は大学院の学費を自分で出すために、働きながら学べる第二部を選んで、学部に設けられている就業学修サポート制度を利用して収入を得てきた。これは学生にとって勉学しやすい環境を提供してくれる働き先を学部があっせんしてくれる制度で、現在40人ほどの在学生が利用する。「昼の大学に通いながら自分で学費を用意するのは厳しい。夜間部だと昼から夕方までお仕事できて、その間にお金を貯金することができる」

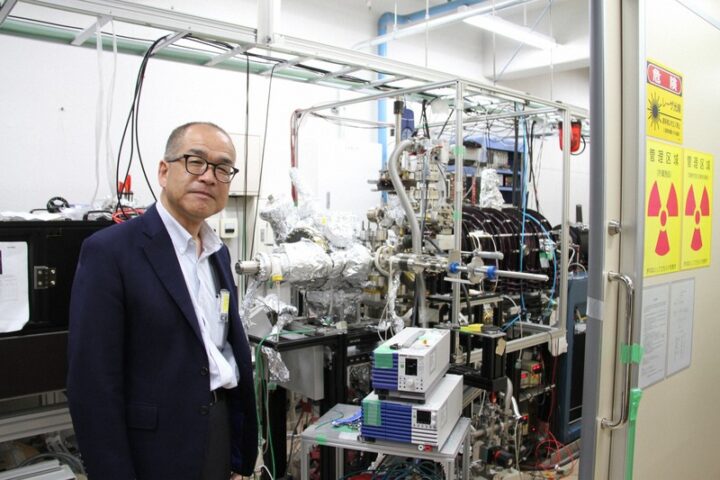

また、経済的困難を抱える学生だけでなく、社会人が学ぶ場としても夜間部の重要性は高まっている。小田健司さん(64)は長年医師としてフルタイムで働いていたが、リタイア後、「昔から学んでみたかった」という物理学科にこの春入学した。現在は午前中のみ医師として働いており、「働きながら学べる場がありがたい」と語る。

理学部第二部の長嶋泰之学部長は、第二部は立地的に社会人学生が学びやすい環境だという。神楽坂キャンパスは飯田橋にあり、アクセスが良い。社会人が仕事を終えた定時後でも、午後6時10分から始まる6時限目の授業に間に合うよう通うことができる。数学科4年の萩尾知美さん(42)も、現在は学業に専念しているが、3年前まで公務員として働きながら大学に通っていた。「理系の学問を学びたい場合、定時で上がっても授業に間に合う大学は理学部第二部しかなかった」という。

社会人のリカレント教育(学び直し)は、政府も生涯学習の観点から推進しているところだ。しかし、政府が重視するのは、資格など仕事のスキルアップに役立つ「リスキリング」としての学びだと言われる。これに対して、萩尾さんは実利と直接的に結びつきにくい基礎学問や基礎研究といった理学の基礎から学べる場所として理学部第二部の存在は貴重だと感じている。「1回社会を知ってから、やはり理学を学びたいと戻ってこられる環境があるのが大切」と萩尾さんは話す。

理学部第二部の定員数は1440人で、それを超える学生が在籍している。社会人学生は第二部生全体の1割程度を占める。長嶋学部長は、同校の理学部は実用性では測れない理学の基礎を重視しているとした上で、「理学という人間の長い歴史の上にある憧れの学問を学べる場だからこそ、理学部第二部はこれからも残っていくだろう」と語った。社会人が働きながら、実益を気にせず本当に学びたいことを学べる生涯学習の場として、夜間大学は大きな役割を果たしている。

夜間部は「良い選択」

「昼間部とは学べる内容が違う」「就職活動で不利」などの、夜間部に対してよく聞かれる世間のイメージと実態はかけ離れている。第二部の物理学科を卒業し、現在は同大大学院理学研究科修士2年の津島海大さん(25)は「学べることで昼間部との差は大きくないし、研究実績のあるすごい先生がたくさんいる。第二部を選ぶのは良い選択だと思う」と語る。

また就職状況についても東洋大、理科大ともに昼間部と夜間部で大きな差異はない。むしろ日中の時間を有効活用しやすいのは夜間部で、就職活動においては有利に働くこともある。東洋大の池田さんは「日中に行われることの多い企業のイベントに参加しやすい」ことをメリットとして挙げる。昼間部だと、授業と授業の間の空き時間、いわゆる「空きコマ」ができやすく、時間の使い方が難しい。一方、夜間部は夜にみっちり授業がある分、昼の時間がまとめて空く。「1日をすごく充実したものにできる」と理科大の前田さんは笑顔で語った。

取材を通じて、より広く、より多くの人に学びを保障することの大切さが見えてきた。話を聞いた学生たちが口をそろえて大学夜間部がこれからも残っていってほしいと話していたのが非常に印象深かった。