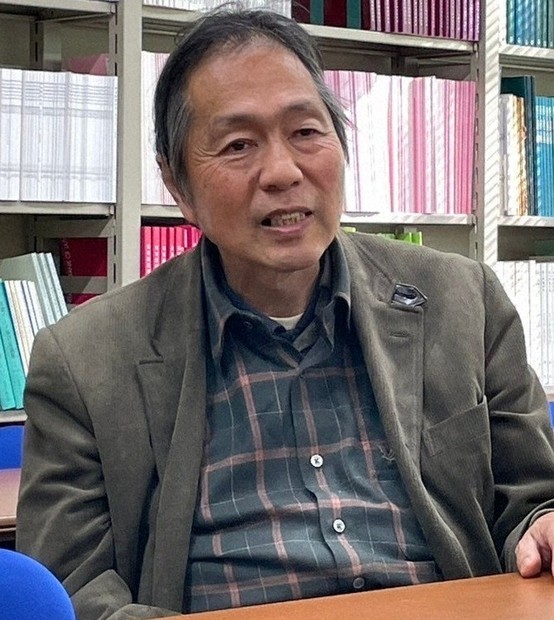

3月14日、東京大学駒場キャンパス(東京都目黒区)で政治・社会思想史を専門とする森政稔・教養学部教授(65)の退職記念の最終講義が行われた。国内外の政治情勢やその変化を長年見つめてきた森さん。退職に際し、既存政治への不信感を背景に台頭しつつある大衆迎合的な政治勢力に対してどんな思いを抱いているのか、話をうかがった。【東京大・田中秋徳】

最終講義は、自身の大学入学時から現在の学問的な関心に至るまでの遍歴をたどる濃密な時間だった。ただ、森さんは普段のおどけた調子を崩すことはなく、この日も「33年続けたからといって授業がうまくなったわけではない」と軽妙に語ったのが印象的だった。

森さんは1983年に東大法学部を卒業し、同大学院を経て、92年に同教養学部に助教授として着任。2003年、教授に昇任し、研究テーマである無政府主義だけでなく、関連領域の知見を活用する分野横断的な研究を進めた。

一人の学生として授業に出席していた筆者がひかれたのは、森さんの濃密でありながらもユーモアを含んだ語り口だ。森さんは膨大な知識を落語家のような口調でよどみなく語り続けるので、ノートを取る手が追い付かない。さらに、授業の導入には、その時々の政治情勢について分かりやすくも鋭い論評を披露する。これを楽しみに出席していた学生も多くいた。猫好きで、東大駒場キャンパスをすみかとする野良猫、通称「駒猫」の世話をしていたことでも知られていた。

長年の政治構造が崩れた2024年

森さんが専門とする「政治・社会思想史」は、人々が政治について何を考えてきたのかの軌跡をたどる政治思想史を中心に、哲学や歴史、社会科学の知見も取り入れる学際的な学問だ。森さんは「着想の宝庫である過去の思想に目を向けながらも現代的な問題に取り組む、歴史と現代を行き来するという点にこの分野の特色があるのではないか」と説明してくれた。

そんな森さんが今日の社会を分析して警鐘を鳴らすのは、国内外で著しく広がる既存政治への不信感だ。例えば日本で象徴的なのは、パワハラ問題などで県議会から不信任を決議されて失職しながら、出直し選挙で兵庫県知事に返り咲いた斎藤元彦氏。また同選挙で政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志氏らが注目を集めた背景には、この政治不信が潜んでいると森さんは指摘する。

政治不信そのものは、決して新しい問題ではない。これまでも、自民党政権がスキャンダルで国民の支持を失い、野党への支持率が上昇し、政局が不安定化することは度々あった。「しかし」、と森さんは言う。「今までも保守政治にはまずいところが数多く見られたが、結局、野党はあてにならないとの考えから自民党が支持を取り戻し、政局が安定を取り戻す要因となっていた。しかし、長年続いたその構図が壊れつつあるのが2024年だったと思う」

循環する不信感、その果てに

政治資金スキャンダルで支持を失い、24年10月の衆院選で敗北した自民党。発足した石破茂政権の支持率も低迷している。しかし、従来なら国民の不満の受け皿になる役割が期待される野党第1党の立憲民主党も、同じく支持率が伸び悩んでいる状況だ。その中で、ユーチューブなどのネット動画やSNS(ネット交流サービス)を駆使し、一気に支持を集めたのが兵庫県の斎藤知事の支持陣営や立花氏だった。

こうした政治状況に、言論も力を発揮できていない。森さんは、政治家のスキャンダル探しばかりに奔走する既存メディアに向けられる不信感も指摘する。「昨今のメディアには『政治への信頼を失墜させれば勝ち』みたいな風潮があったが、その結果生まれた政治不信がブーメランのように戻ってきて、メディア不信になるという、不信感の循環が起こっている」

メディアや他国の批判をものともせず、SNSを駆使して国益至上主義的な過激な主張を繰り返し、支持を集めた先例がアメリカにある。トランプ大統領だ。森さんは、トランプ政権の動向を念頭に「日本でも従来なら当選は考えられなかったような勢力が力をつけている。いずれトランプ氏のように過激で、あたかもなんでも解決できるかのように語る人物が当選するという、ポピュリズム(大衆迎合主義)に基づく危険な暴発が起こりそうな感じがしている」と分析する。

万能薬は存在しない

こうした現状にどう対処したらいいのかうかがうと、森さんは「ポピュリズムに基づく過激な主張に傾倒する人々は、この世界の複雑さへの理解が欠けているのではないか。『世の中が問題だらけなのは政治が悪いせい』という考え方もあるが、政治は何でもできるわけではないと思う。それを理解していないと、何でも解決できるかのように幻想を振りまく勢力が当選してしまう。クリアな解決方法があるわけではないが、政治は何でも解決できるわけではなく、できることには限りがあると理解することが大事だと思う」と自身の見解を語ってくれた。

今を生きる若者に何かメッセージはないのかと質問すると、「複雑な背景がある問題を、一挙に解決できる便利な方策はない。容易な解決策はないと理解した上で、それでも少しずつ、時間をかけて良くしていく方法を見いだしていくことが肝要だと思う」と語ってくれた。

複雑な社会状況の中で、単純明快な解決策をつい期待してしまう学生の一人として、複雑さをそのまま受け入れる森さんの姿勢には大いに学ぶところがあった。複雑さを増す現代社会だからこそ、冷静に状況を見つめる森さんのような態度が必要とされると、取材を通して痛感した。

「機械は苦手」だが

長年教員として活躍された森さんに印象的な出来事を尋ねると、11年の東日本大震災と、20年以降のコロナ禍における遠隔授業を挙げられた。「機械は苦手」と話す森さんだが、「遠隔授業は、予想以上にチャットで質問をする人が多かったことに加え、授業後に録音動画を履修者に公開していたために復習が可能になり、期末リポートの質が通常の授業よりも向上した」のだという。

「大勢を前に話をするのはそもそも向いていない」と話すご本人の性格にも合っていたのだろう。「学問的な教育効果は、普段の授業よりもあったかもしれない」と振り返った。