10円玉が1、2、3枚。放課後、ありったけの小銭を握りしめ、自転車を飛ばす。小学生の私は、近所の駄菓子屋によく通っていた。

「ああ、また来たの」。店番をしていたおばあさんはいつもぶっきらぼう。4畳半ほどの狭い店の、レジの奥で足を組みながら座り、どの子に対しても冷たい態度で「早く商品を選んで帰りなさい」とせかしてくる。

ただ、彼女には憎めない点があった。支払いを済ませると「はい、いつもの」と言いながら、毎回手作りのアメをサービスで手渡してくれる。薄味であまりおいしくはないが、「ありがとう」と言ってその場で食べると、彼女はいつも少しほおを緩める。その一瞬の顔がとても幸せに見えたのだ。「素直じゃないな」と思いながら、私も少し照れくさくなった。

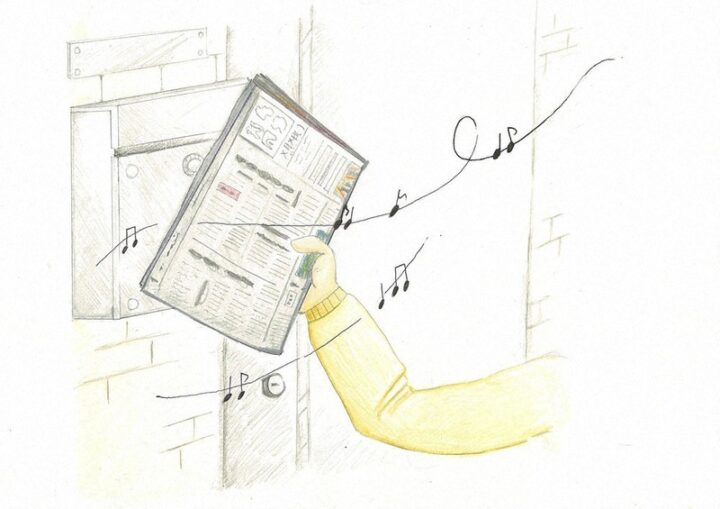

中学に進み、店から足が遠のいて約10年。先日、店の前を横切ると、1枚の張り紙が。「店はやめました」と、なんともあっさりした1行だけのお知らせだった。彼女は最後までぶっきらぼうな自分らしさを貫いた。それでも今後、もうあの笑顔を見られないのはちょっぴり寂しい。

雑な接客と薄味のアメが印象的だった店。たとえ閉店しても、いつでもふらっと立ち寄れたあの居心地の良さは、私の記憶に残り続けていく。【国学院大・原諒馬、イラストは東洋英和女学院大・柳明里】