父は、大学進学のために上京してからの4年間、新聞奨学生をしていた。新聞販売店の業務を住み込みで手伝う代わりに生活費・学費を補助してもらう仕組みだ。ほとんど毎日まだ真っ暗な時間に起き、たすきに朝刊を挟んで、家々を駆け巡る。それから通学し、夕刊の配達時間である午後2時前に帰宅する日々だったという。

「集金や拡張もしたけど、本当に気が抜けなかったのは配達だったよ。配り忘れがあると購読者からおしかりを受けるから」。そんな話を聞くたびに、お金の面でこれといった苦労もなく学生生活を満喫している自分が、とても幼く思えた。

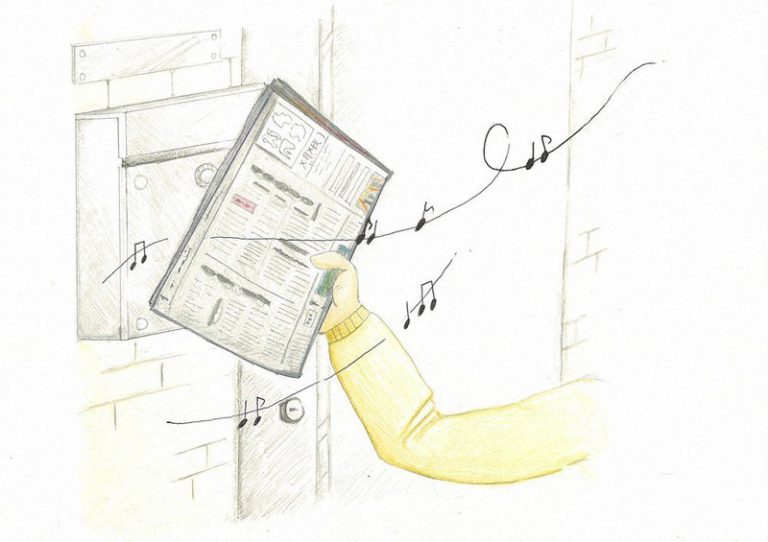

ある日のこと、居間で朝刊を読む私に兄がつぶやいた。「この前気づいたけど、うちに配達に来てくれる人、歌うよね」。たまたま夜更かしをしていた日、投函(とうかん)の音に混ざって歌声が聞こえたと言うのだ。うなずく母も、気づいていたらしい。

それ以来、朝刊を開くたびに配達員さんの声色と歌を想像してしまう。きっと気晴らしのその歌を、今日も無事に口ずさんでいられたらいいな。

そしてついついその配達員さんと学生時代の父とを重ねてしまい、新聞を読む手にも力がこもる。顔も知らないその人が休まず家々を回ってくれるお陰で、いま私の手元に新聞がある。感謝を胸に、今日も紙をめくる。【筑波大・西美乃里、イラストも】